BARI DIVERSA – 3 MARZO – dalle ore 10.30

● Maura GancitanoLA PRIGIONE DELLA BELLEZZAspeech Nella nostra società, la scoperta di sé e della propria identità può rappresentare un percorso difficile e doloroso. Questo non riguarda solo i talenti e le emozioni, ma anche il rapporto con il corpo, che viene reso difficile in particolare da stereotipi, pregiudizi e condizionamenti che riceviamo di continuo dall’esterno e che ci fanno sentire sbagliati e inadeguati. Come accompagnare una persona giovane nel percorso di scoperta di sé aiutandola a liberarsi dall’idea che esista una norma a cui adeguarsi? In questo incontro si cercherà di capire quando sono nati questi stereotipi e come possa avvenire un cambiamento culturale. Maura Gancitano, filosofa e scrittrice, insieme ad Andrea Colamedici è la fondatrice di Tlon, progetto di divulgazione culturale e filosofica che si manifesta in diverse forme: casa editrice, librerie, la Festa della Filosofia di Roma e Milano, gli Italian Podcast Awards. È autrice di diversi libri. In particolare, per Einaudi ha pubblicato Specchio delle mie brame. La prigione della bellezza (2022). È autrice di diversi podcast per il Parlamento Europeo, per Fondation Cartier, per Audible, per RaiPlaySound (con Niccolò Fabi). Collabora con La Repubblica, Vanity Fair e Radio24. Andrea Colamedici è un saggista ed editore italiano, attivo soprattutto nel campo della divulgazione culturale. È docente di Teoria dei social media all’Università IULM di Milano. Esperto di filosofia dell’intelligenza artificiale, è direttore filosofico del Festival del Pensare Contemporaneo di Piacenza, ideatore del Festival della Filosofia alla Triennale di Milano e di Prendiamola con Filosofia, maratona di divulgazione culturale nata su impulso del Ministero della Salute. È autore di diversi podcast per il Parlamento Europeo, per Fondation Cartier, per Audible, per RaiPlaySound (con Niccolò Fabi). ● Francesca Romana Recchia LucianiQUEERIZZARE I CORPILectio Nel mondo incontriamo un’infinità di corpi diversi, dissonanti, anomali. Il loro non adeguarsi alla norma li spinge nella sfera delle mostruosità, perché se l’unico criterio è la corrispondenza allo standard normale/normato, ciò che anomalo sconfina necessariamente nel patologico e ciò che è fuori-forma può essere soltanto difforme. Eppure sono tanti i corpi dissidenti che, oltre a rifiutare e a sottrarsi a regole prefissate, rivendicano questo gesto politicamente. Queerizzare i corpi significa riconoscerne la diversità e la libertà. Francesca R. Recchia Luciani è Professoressa Ordinaria di Filosofie contemporanee e saperi di genere e Storiadella filosofia dei diritti umani all’Università di Bari Aldo Moro, presso cui èResponsabile delle politiche di genere. È coordinatrice del Dottorato Nazionale inGender Studies. Ideatrice e direttrice del Festival delle Donne e dei Saperi di Generee del Corso di Storia e Didattica della Shoah (UniBA), ha scritto saggi e monografiesu Max Weber, Ludwig Wittgenstein, Peter Winch, Simone Weil, Hannah Arendt,Primo Levi, Günther Anders e Jean-Luc Nancy. Dirige “Postfilosofie. Rivista di pratichefilosofiche e di scienze umane” e le collane editoriali “Xenos. Filosofia,fenomenologia e storia dell’alterità” (il melangolo, Genova) e “Transfemminismi.Collana del Dottorato Nazionale in Gender Studies: studi transdisciplinari eintersezionali” (Manifestolibri, Roma) La sua più recente monografia è intitolata JeanLuc Nancy. ● Eleonora Marocchini, Alessandro TaurinoSOGGETTIVITÀ DIVERGENTI. NEURODIVERGENZA E QUEERNESSdibattitomodera Maura Gancitano Durante questo dialogo verranno trattati i temi delle neurodivergenze e della queerness. Quando si parla di “diversity”, capita spesso di concentrarsi su differenze più o meno visibili come il colore della pelle, o la performance (se non l’identità) di genere, l’orientamento sessuale; più raro è fermarsi a riflettere sull’infinità varietà di funzionamenti cognitivi differenti fin dal neurosviluppo e stati di salute mentale più o meno duraturi: la neurodiversità. E se ultimamente si parla più spesso di neurodivergenza e soprattutto di autismo, ADHD e DSA, sembra che abbiano più a che fare con il mondo della disabilità che con quello della queerness. Il paradigma della neurodiversità e la prospettiva neuroqueer ci suggeriscono che questa lettura può essere riduttiva sia per chi la vive, sia per chi vorrebbe contribuire a creare una società più accogliente nei confronti di chi diverge dalla norma, qualsiasi sia la norma di riferimento. Inoltre, a partire dall’analisi dei costrutti di genere, identità di genere e orientamento sessuale, l’obiettivo dell’incontro sarà quello di approfondire la riflessione sull’importanza di una cultura delle differenze come paradigma in grado di proporre modelli pluralisti ed estensivi, in grado di dare statuto di esistenza e legittimazione a tutte quelle soggettività sessualmente connotate che sfuggono alla rigidità di una classificazione binaria che reitera processi di stigmatizzazione e discriminazione. Ampio spazio sarà quindi dedicato a dimensioni quali queerness, transgenderismo e identità gender non conforming. Eleonora Marocchini, psicolinguista e PhD in Psicologia e Scienze Cognitive, ricercatrice indipendente e comunicatrice della scienza sotto il nome di @narraction, ha costruito la sua formazione a cavallo tra le scienze umane e biomediche. Si occupa di neurodiversità e comunicazione indiretta, in ottica di accessibilità e inclusione, cercando di conciliare obiettivi e metodi della ricerca scientifica e istanze e riflessioni delle comunità. Alessandro Taurino è Professore Associato di Psicologia Clinica presso di dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari e Psicoterapeuta a orientamento Psicoanalitico. Studioso esperto di questioni di genere e orientamento sessuale ha tra i suoi principali interessi di studio, ricerca e intervento la valorizzazione di una cultura delle differenze per il contrasto dell’omofobia, della transfobia, del sessismo e del genderismo nei contesti educativi, scolastici e sociali. Collabora con diverse realtà associative e istituzionali per la promozione delle pari opportunità di genere e di orientamento sessuale, coordinando interventi formativi e di ricerca-azione per il superamento di stereotipi e pregiudizi omobitransfobici in chiave intersezionale. E’ autore e co-autore di monografie, saggi e articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali sul tema dell’omosessualità, del transgenderismo e della genitorialità same-sex.

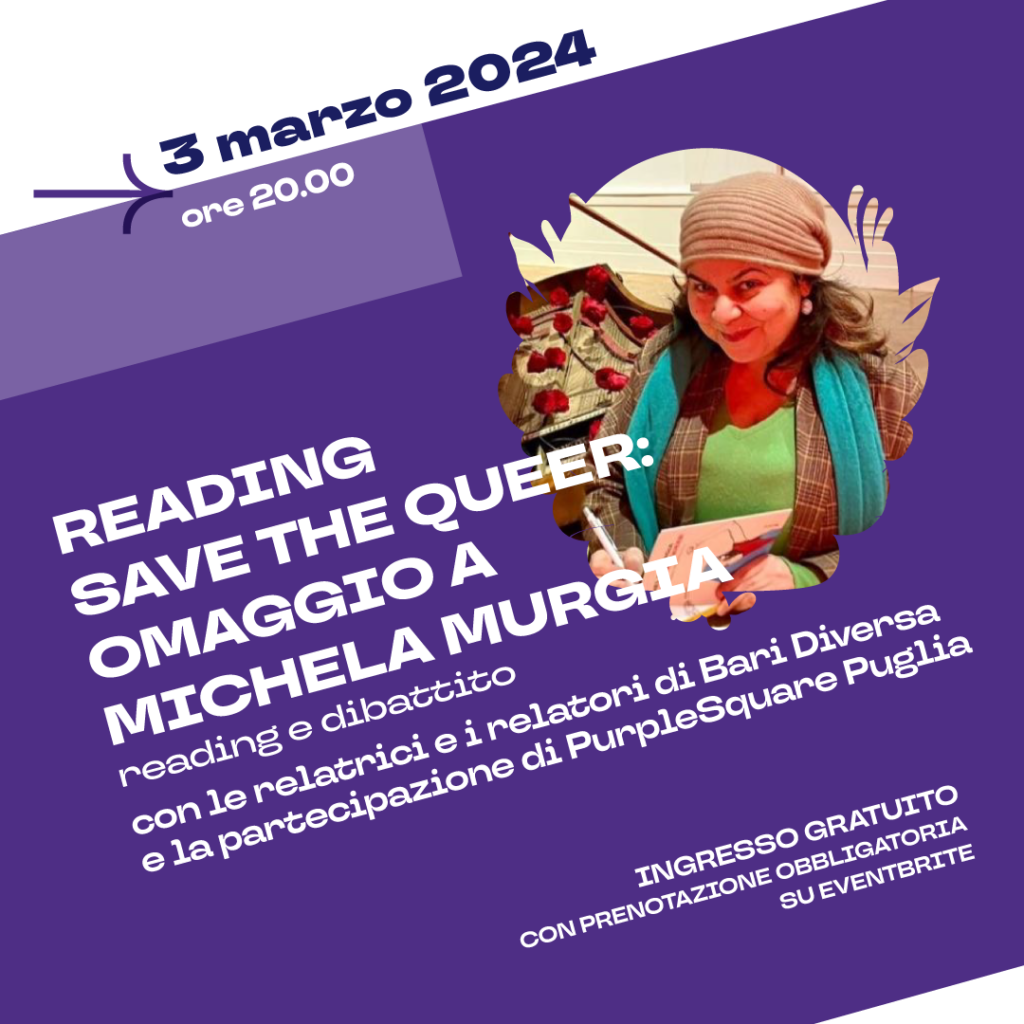

READING SAVE THE QUEER: OMAGGIO A MICHELA MURGIA

Un omaggio a Michele Murgia, alla sua scrittura, alle sue idee, al suo impegno politico e civile. A dare voce alle parole dei suoi libri, degli articoli, degli interventi saranno le relatrici e i relatori di Bari Diversa, con la partecipazione di PurpleSquare Puglia

LA RECITA DI NATALE TUTTO L’ANNO EDITION

Un po’ più interattivo di uno spettacolo, un po’ meno di una riunione di condominio, le autrici danno vita a un vero consiglio di amministrazione di un’azienda a maggioranza femminile come la popolazione italiana, in cui l’assemblea viene chiamata a votare il bonus di produzione per le dipendenti che hanno lavorato duro quest’anno, contribuendo in modo fondamentale all’economia dell’azienda. Di cosa hanno bisogno per sentirsi gratificate e allo stesso tempo essere facilitate nello svolgimento delle loro funzioni? Quale “regalo” soddisfa le necessità più impellenti delle donne? E gli uomini? Siamo sicuri che lo status quo non leda anche loro e che non abbiano bisogno di un incentivo? Insieme alle azioniste di maggioranza individuate tra il pubblico, si dovrà decidere tra i cinque premi proposti dalla Mdm s.r.l. Muovendo dalla ricerca commissionata alla prestigiosa Università del Massaciassez, lo spettacolo affronta i molteplici aspetti della disparità di genere con comicità scatenata e dissacrante: digressioni sulla vita quotidiana, diritti delle donne, il giudizio sociale sulle scelte femminili, la necessità di non essere perfette, il carico mentale, la condivisione del lavoro di cura.

COSÌ È (O MI PARE).

In un salotto dell’alta borghesia si sviluppa la novella pirandelliana che mette in discussione l’idea di “verità assoluta”: un intero paesino viene turbato dall’arrivo di una coppia, il Signor Ponza e la Signora Frola, che sembrano raccontare versioni di diverse di una stessa storia. I cittadini non sanno più a chi e a che cosa credere ma non possono smettere di indagare alla ricerca di una verità che, forse, non esiste. La riscrittura di Elio Germano cala il testo del drammaturgo siciliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei social network. Lo spettatore è calato nella storia e, grazie alla realtà virtuale, si trasforma in uno dei protagonisti, che vede e ascolta tutto. Lo spettacolo è pensato per essere realizzato in realtà virtuale, un nuovo strumento tecnologico, tra cinema e teatro, in grado di porre lo spettatore al centro della scena. La visione del film è duplice: individuale e collettiva. Lo spettatore si ritrova ad essere immerso nello stesso film a cui assistono gli altri ma può scegliere lui, dove e cosa guardare. Contemporaneamente, nello stesso spazio, altre persone stanno facendo la medesima esperienza e al termine dello spettacolo sarà possibile confrontarsi rispetto a quanto visto e sperimentato. Esattamente come a margine di uno spettacolo teatrale o una produzione cinematografica.

M120XM90

Primo Levi nel libro “I sommersi e i salvati” scrive: “Nyiszil racconta dunque di aver assistito, durante una pausa del “lavoro”, ad un incontro di calcio tra SS e SK (Sonderkommando); all’incontro assistono altri militi e il resto della squadra speciale, parteggiano, scommettono applaudono, incoraggiano i giocatori, come se invece che davanti alle porte dell’inferno la partita si svolgesse sul campo di un villaggio.” Il testo dello spettacolo “M120XM90” nasce dall’idea di parlare di uno dei drammi più impopolari della storia attraverso lo sport più popolare: il calcio. Quattro quadri di eventi tragicamente avvenuti, ispirati dalle testimonianze dei sopravvissuti all’olocausto che hanno come filo conduttore gli occhi di un bambino divenuto adulto troppo in fretta, che a malincuore smette di rincorrere il suo sogno per poter sopravvivere nell’inferno di Auschwitz. Il primo quadro “la leggenda” fa da apripista narrando le gesta della formazione della Dinamo Kiev, con i suoi valorosi giocatori che sfidano la formazione tedesca della Flakelf. Lo scenario dà sfondo al secondo quadro “l’utopia”: è quello di Terezin. Viola, marrone, rosa sono i colori distintivi del terzo quadro “la realtà”, i colori con cui venivano contrassegnati alcuni deportati. Grigio, come l’umiliazione o la codardia, è il colore che si sfuma nel quarto quadro “la svolta”. La svolta è una liberazione interiore a cui molti anelano, ma pochi realizzano portando al limite la propria esistenza.

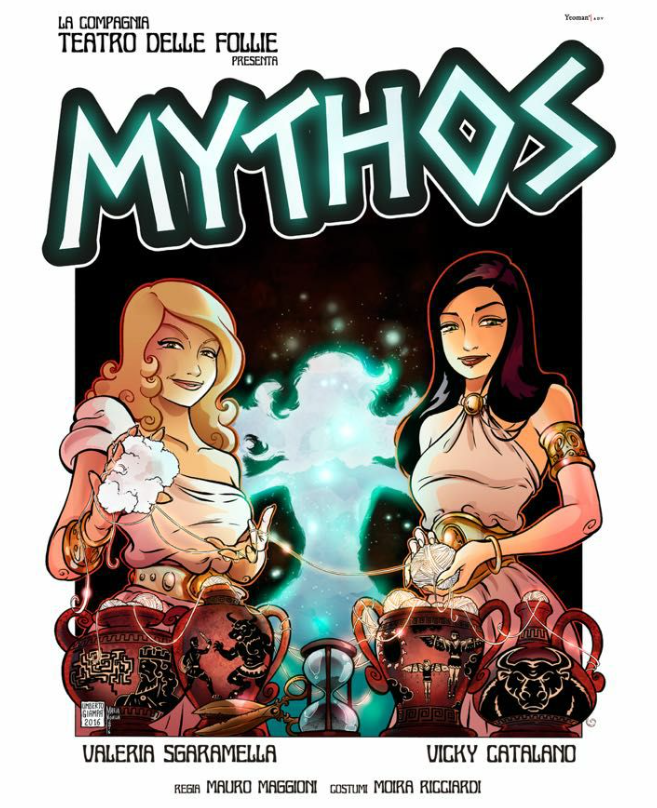

MYTHOS

In scena due vecchie e tre sedie. Sulla sedia vuota, un paio di forbici. Le due vecchie sembrano essere lì da sempre, così come da sempre sembrano svolgere lo stesso compito: filare innumerevoli matasse di lana. Sono le Parche, le figure femminili a cui, nel mito greco, erano affidati i destini degli uomini. Una reggeva il capo del filo della vita, l’altra lo dipanava e la terza, quando era giunto il tempo, lo tagliava, mettendo così termine alla vita dell’individuo a cui apparteneva il filo. Solo che ora una delle tre è scomparsa, e precisamente quella addetta al taglio del filo, Atropo, l’Inesorabile. Il motivo della sua scomparsa è molto semplice: gli uomini, e soprattutto i giovani uomini, non sono più interessati ad ascoltare le storie legate al mondo antico, troppo distratti dalle migliaia di cose che riempiono le loro giornate, e così tutti i personaggi mitologici, gli dèi, le dee, le creature fantastiche del mito greco vanno via via scomparendo. E le due Parche sopravvissute sanno perfettamente che questo sarà anche il loro destino. La loro diventa una corsa contro il tempo: devono trovare un modo per fermare il processo di sparizione che gli umani, con il loro disinteresse, hanno innescato. E quale può essere il modo per arrestarlo? Semplice: cominciare a raccontare le storie di quel mondo fantastico. Così le due vecchie iniziano a narrare le gesta di Minosse re di Creta; Dedalo, il genio che costruì il labirinto in cui fu rinchiuso il Minotauro, la terribile creatura, mezzo uomo e mezzo toro; Icaro, figlio di Dedalo che preso dall’ebbrezza del volo si avvicinò troppo al sole e precipitò; Teseo, l’astuto eroe che sconfisse il Minotauro e riuscì ad uscire vivo dal labirinto. E mentre narrano queste storie, la vita riprende a scorrere nei loro corpi, sino a togliere loro di dosso ogni segno di vecchiezza, sino a farle di nuovo giovani e brillanti. Ma le due Parche non possono essere le uniche a raccontare queste storie. Hanno bisogno di aiuto. E chi altri, se non i giovani spettatori, possono intervenire nel tentativo di far continuare a vivere i personaggi e le storie del mito? Così le due vecchie affideranno proprio a loro, gli spettatori, il compito di non dimenticare, di continuare a raccontare le storie del loro mondo per far sì che il mito continui ad esistere. Uno spettacolo che vuole affermare l’importanza del mito e del tramandarsi di esso, di persona in persona, di padre in figlio, di secolo in secolo, nella speranza che queste vicende, affollate di eroi, dei e creature sovrannaturali non vadano mai perdute, perché in esse giace l’origine di tutte le storie.

CONFINI DISUMANI

“Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il polline e la polvere nel vento di stasera. Uno di noi, a nome di tutti, ha detto: “Non vi sbarazzerete di me. Va bene, muoio, ma in tre giorni resuscito e ritorno”. Confini Disumani ispirato al testo ‘Solo Andata’ di E. De Luca è una preghiera fisica, una denuncia, un quadro nudo e svilito della nostra società. È una chiamata civile, una riflessione sofferta sulla perdita del senso di appartenenza. Un gruppo di migranti privi di identità che toccano lo stato d’animo della paura, della perdita, dell’ego accecato ed ancora si imbattono senza sosta nel pericolo. Una lente di ingrandimento su un viaggio sofferto che restituisce corpi privi di appartenenza in un racconto che si fa odissea contemporanea. Nessun bluff. È quello che ancora oggi accade.

INVIOLATA

Il 17 dicembre 1966 è il giorno in cui la storia è cambiata. La vita di Franca Viola è una di quelle storie che (quasi) tutti sanno ma nessuno conosce davvero. Questo, perché scandagliare la vicenda familiare e processuale attorno a quella data, ci costringe a guardare dentro una botola scura in cui giace, nascosta, parte della nostra cultura, della nostra legislazione e del nostro retaggio sociale. Franca Viola ci obbliga a realizzare che, dentro casa nostra, esiste un tappeto dove abbiamo frettolosamente provato a nascondere la polvere di un passato che, ancora oggi, sembra non voler sparire del tutto. All’epoca, l’articolo 544 del codice penale recitava così: ”Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”; in altre parole, ammetteva la possibilità di estinguere il reato di violenza carnale, anche ai danni di minorenne, qualora fosse stato seguito dal cosiddetto “matrimonio riparatore”. Le parole che avete appena letto, hanno incatenato per anni, decine e decine di donne, a dei matrimoni coatti con i propri aguzzini. Fino a quando una giovanissima ragazza, che abitava nella Sicilia rurale di Alcamo, ha detto no. Un anno prima, Franca Viola, all’età di diciassette anni, fu rapita e violentata da Filippo Melodia, nipote del boss mafioso Vincenzo Rimi. Otto giorni di segregazione, digiuno forzato e percosse. Al momento della sua liberazione, per tutti il matrimonio era la via più scontata, quasi automatica. Per tutti, ma non per lei e la sua famiglia. “Inviolata” unisce più stili narrativi, il viaggio dell’eroina, il dramma familiare, quello giudiziario e la cronaca criminale attraverso gli occhi di Franca e portando in scena Sandra di Gennaro, attrice adolescente come la protagonista all’epoca in cui si sono svolti i fatti. La platea si troverà a confronto con la violenza. Non solo quella dei giorni di prigionia, ma quella ipocrita, sottile e incessante del pensiero, degli avvocati, della vox populi, di qualcosa, che ancora oggi, sembra resistere al tempo.

LI ROMANI IN RUSSIA

Con “Li Romani in Russia”, Elia Marcelli eleva il dialetto romanesco a linguaggio della grande epica. Il suo poema vernacolare racconta l’orrore del secondo Conflitto Mondiale con il verace disincanto di un semplice fante. Lo scritto del Marcelli, e questo spettacolo che ne ripercorre i passaggi più significativi, restituiscono lo sguardo di un’intera generazione di giovani uomini, trascinati dalle folli ambizioni di un regime dittatoriale in una delle più disastrose campagne militari del ‘900. È il 1941 quando Benito Mussolini decide di prendere parte all’invasione della Russia da parte delle armate naziste. Li Romani in Russia rivela il volto umano e autentico dell’esperienza della guerra dell’uomo comune: il cameratismo e la brutalità, la solidarietà e la disperazione dei singoli, note a margine nel grande libro della storia, che riporta ai posteri poco più che una cronaca altisonante. Finestre di autenticità che si aprono sulle vicende di Giggi, Mimmo, Peppe, Nicola e Remo, giovanissimi fanti spediti a passo di marcia verso la disfatta. Nei ranghi della divisione Torino attraversano l’Europa in una straziante impresa destinata al fallimento inseguendo, per conto dell’Italia Fascista, illusori sogni di gloria. Un testo che sa divertire e commuovere, invitando gli spettatori alla riflessione e alla memoria con i più potenti degli strumenti: la verità e la testimonianza. Dalla caserma della Cecchignola alle rive del Don, ingannati da false promesse, decimati dal gelo, dalla fame e dalle battaglie, dei 220.000 ragazzi che lasciano Roma, solo 90.000 faranno ritorno.

COPENHAGEN

COPENHAGEN è forse l’archetipo del teatro di argomento scientifico. Con le sue mille e più repliche solo tra National Theatre e West End nella prima produzione a Londra, e le più di trecento a Broadway, è la dimostrazione di come si possa affascinare il pubblico parlando di scienza anche a teatro, con apparente semplicità. La BBC ne ha fatto un film con Daniel Craig e Stephen Rea.Copenhagen narra dell’incontro tra Bohr ed Heisenberg, due dei massimi fisici del secolo scorso e tra i fondatori della meccanica quantistica, avvenuto nel pieno della Seconda Guerra Mondiale. L’incontro è ritenuto un ‘mistero’ storico: i due, pur essendo stati maestro ed allievo e collaboratori strettissimi, appartenevano a nazioni in guerra che cominciavano a rendersi conto che da scoperte apparentemente solo teoriche si sarebbero potute costruire armi decisive. Bohr e Heisenberg non hanno mai chiarito cosa si fossero detti, e Frayn prende l’episodio come spunto di una narrazione a tre che sembra quasi una ricerca scientifica e tratta di fisica, di etica e di amicizia.